【期 日】2024年8月5日~6日

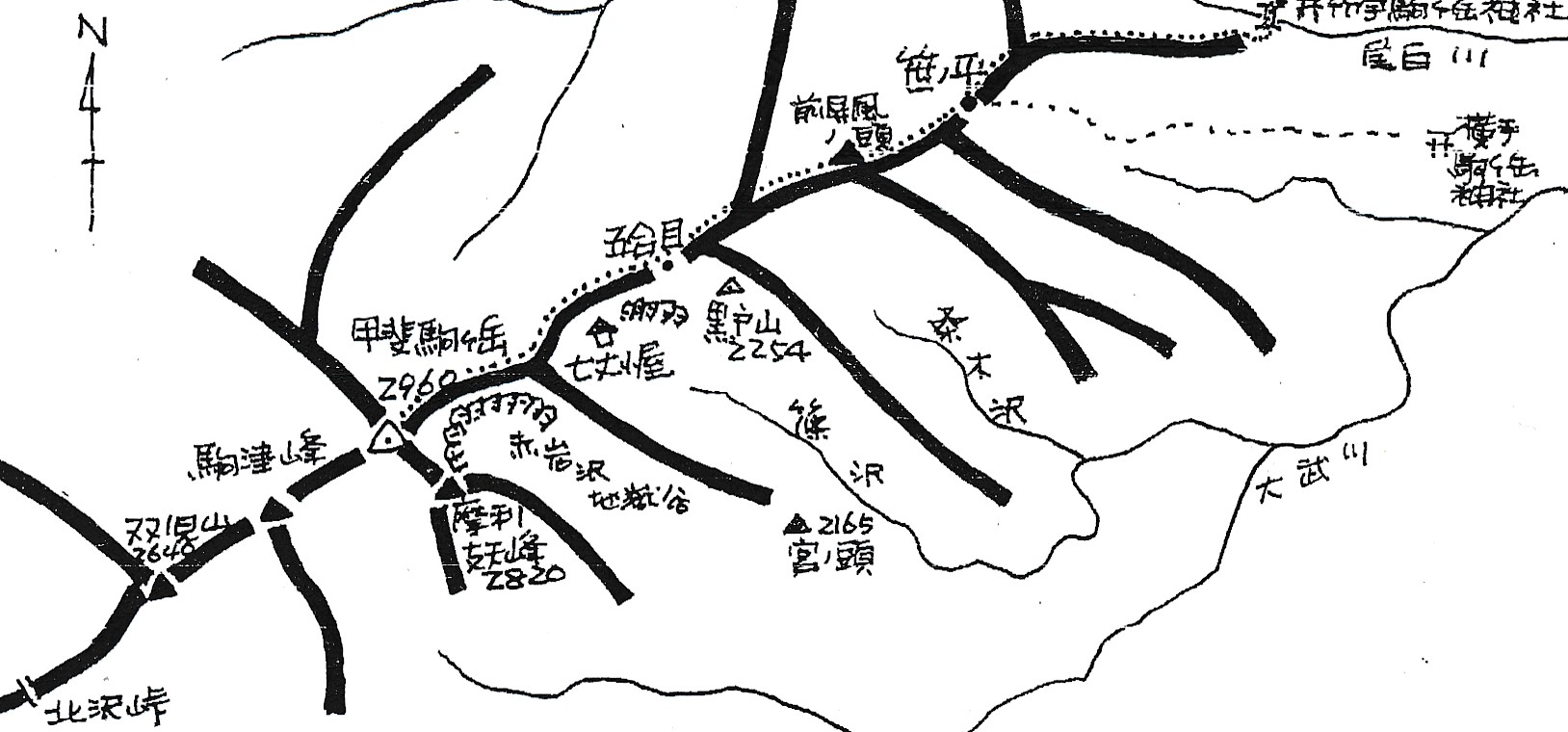

【ルート】竹宇駒ケ岳神社~(七丈小屋泊)~甲斐駒ヶ岳往復

【参加者】洞井孝雄(L)、Y.H(SL)、S.T

【記 録】2024年8月5日(月)曇り後雨

03:00 知多半島発

06:15 尾白川渓谷Ⓟ着

06:30 発

06:58 尾白川渓谷歩道との分岐

09:15 横手口・笹ノ平分岐

10:25 雨降りだし、樹下で雨具を着け、小降りになるまで雨宿り

11:15 雨上がり、雨具脱ぐ

11:40 刃渡り。花崗岩の尾根。ヘルメット着ける。ハシゴ場出始める

12:20 刀利天狗

13:24 5合目小屋跡。休憩

13:30 発

13:33 屏風岩(鞍部)通過 ハシゴ始まる

14:50 七丈小屋着(泊)

8月6日(火)雨のち晴れ後曇り

05:10 七丈小屋発 雨具とシュリンゲ、ヘルメット着用

05:20 テント場で雨具を脱ぐ

06:18 8合目

07:20 2本の剣が刺さった大岩の基部。休憩。ザックをデポ

07:55 駒ヶ岳神社奥社(2967m)

08:00 甲斐駒ヶ岳(2965.5m)山頂着。360度の展望。先客が数人、仙丈ケ岳が近くに見える。

08:10 下山開始

08:32 大岩の基部。ザック回収

09:25 8合目通過

10:00 七丈小屋着

11:15 5合目小屋跡通過

11:53 刀利天狗

12:20 刃渡り通過

13:15 笹ノ平分岐

14:36 竹宇駒ケ岳神社通過

14:45 尾白川渓谷Ⓟ着 (記録:Y.H)

こんなに遠かったか?

南アルプスの甲斐駒ヶ岳に登った。目的は、「黒戸尾根から甲斐駒に登る」こと。

一人は、このルートも駒ヶ岳に登った経験もないし、もう一人もこのルートからは登ったことがない。ルートを知らないので、ある意味で他力本願、途中に小屋があって、「だめなら…」とか「何とかなる」と考えているフシがある。“登れるかどうかはわからないけれど登りたい”というメンバーたちである。が、それでは困る。行く以上は登って貰わなければならない。黒戸尾根の長丁場をどう歩き、どう二人を歩かせるか、が課題となった。

8月5日、早朝出発。小淵沢ICで降り、尾白川渓谷駐車場に向かう。天候は曇り。

竹宇駒ヶ岳神社の奥から尾白川にかかる吊り橋を渡ると、すぐに十二曲がりの急登になる。一時間ほどで、横手口・笹の平との分岐に出る。ここからは、広い樹下のササの中の道が続く。

やがて、道が狭まり、傾斜を増す。八丁登りである。ササは姿を消し、苔に覆われた道だが、うんざりするほどの登り。

かすかに水滴が顔に当たるようになって、やがて、木の葉を叩く音が大きくなった。雨宿りをかねて、樹下で雨具をつけた。今年の夏の山行はよく雨具を使うなぁ、と思いながら手早く、カッパを着込む。

動き出してしばらくして雨は止んだ。

樹林を抜け、刃渡りの岩尾根に出る。両脇が切れた岩を渡り、再び樹林帯に入ると、ハシゴが現れる。登り切ると刀利天狗の祠に出る。道は、五合目小屋跡まで長い下りになる。

五合目の小屋跡に出た。いま下ってきた道の入り口に立つ標識には、「下山道↑」と矢印が上向きに書かれている。これを見るたびに、五合目では登りの時は下り、下りの時は登りの区間があることを思い出してげんなりする。下山では、長い登り返しがあるのだ。

小屋跡から数分進むと、屏風岩の鞍部に出る。大岩の下に、石仏が集められて祀られた社、右側に木道が作られ、奥にハシゴが取り付けられている。ここからはいよいよハシゴの連続になる。ストックをたたんでザックに付けるように指示する。

こんなに多かったかなぁ、と思いながら、次々に現れるハシゴを越えていく。樹下の道は天候の悪さも手伝って、まるで夕方のように暗い。垂直のハシゴを越えて、少し、傾斜を緩めた尾根道をゆっくりゆっくりとたどる。また雲行きが怪しくなってきた。

午後2時50分、七丈の小屋に着いた。ここまで8時間かかった。

小屋に入ると、すぐに、雨が降り始めた。ときおり近くで雷が鳴り始めた。

8月6日。未明、激しい雷鳴とともに、小屋の屋根を叩く土砂降りの雨の音を聞いた。

この日は5時出発の予定である。4時半頃に起きて小屋の外へ出ると、ほとんど雨はあがっていた。

5時10分、雨具を着、スリングとカラビナを腰にセットして出発する。予定より10分遅れである。外はもう明るくなって、ヘッドランプは不要だ。

第二小屋の前のハシゴを登ってキャンプ場に出たところで雨具を脱いだ。明け方の雨は完全に上がって、青空が覗いている。

ここから上は、岩の間を縫うようにして、鎖やハシゴに導かれて登っていく。

樹木の丈が低くなり、ダケカンバや、ハイマツに代わる。八合目の御来迎場の倒壊した石柱や石碑のある広場を過ぎる。

途中から雲が切れ、陽光が当たり始めた。

山頂は近い。てっぺんに剣が刺さった大岩の基部で、ザックをデポし、空身で、山頂を前に見ながら、岩の間の稜線をたどっていく。駒ヶ岳神社奥社の石碑や祠の建つ山頂手前のピーク(2967m。2965.5mの頂上三角点より高い)を過ぎ、8時、山頂着。小屋から3時間もかかってしまった。

山頂からの眺望は絶佳。青い空の下に、仙丈ヶ岳、鋸岳、塩見岳、北岳など名だたる南アルプスの山々が軒を連ねている。

一息入れて、すぐに下山を始める。上がってきたガスが広がり始めている。大岩の基部で荷物を拾い、八合目から鎖場を下り、キャンプ場を過ぎて七丈の小屋に戻ってきた。

振り返ると、山頂部分は、ガスに覆われている。青空と陽光、眺望に恵まれたのは、尾根をたどって山頂に立ち、一息入れたほんの少しの時間と、ここまでの間だけだったらしい。いいタイミングである。

休憩の後、出発。小屋からすぐ、これでもか、と言わんばかりにハシゴ場が連続する。

五合目に下りると、今度は登り返しだ。長い登りを越えると、あとは下りばかりだが、その長さは半端ではない。

刀利天狗、刃渡りを過ぎ、長い樹林の中の下り、笹の平の鮮やかな笹の緑の中を下って、横手口との分岐からは、竹宇駒ヶ岳神社へのまた急な下りが続いている。

こんなに遠かったか? と思いつつ、足を運ぶ。下山速度は、それほど遅くはないはずなのだが、尾白川の流れがちっとも近づいてこない。南アルプスは遠く、広く、深く、ところどころ険しく、体力が要るのだ、ということを、改めて思った。

ひたすら歩き続けて、やっと吊り橋を渡り、神社を抜け、駐車場に着いたのは14時45分。雨は降ったが、それでも天候に恵まれたと言える。 (洞井孝雄)