【と き】2025年5月24日(土)

【ところ】豊田市・南山男岩

【目 的】これから岩登りをやりたいひとも、普通に山に登りたいひとも、岩登りの基本を身につける

【参加者】洞井孝雄、小栗一則、Y.H、H.C、T.A、I.Y、E.E、H.I、M.K、T.N、T.S

久しぶりに会で、「岩登りの基本」講座を行ないました。

教育部でも何度か、「ロープワーク」などを行ない、最低限のロープの結び方や使い方を身につけるための学習の機会を作ってくれていますが、短い時間で、結び方の反復練習が中心であったり、カラビナとスリングを使う場面の想定も中途半端になりがちです。本来なら、岩登りの基本を学習してから使うべき技術が混じっていたり、きちんと流れを理解した上で使うべき技術が、見よう見まねで一人歩きしている例も少なくありません。

そこで、時間を割いて、実際の岩場で、一連の岩登りの知識・技術を学ぼう、と開いたのが今回の講座でした。

沢登りや、岩尾根の通過などにも必須の技術です。これから岩登りをやりたいひとも、普通に山に登りたいひとも、ぜひ学習してほしい、と呼びかけた結果、5月21日におこなった机上講座には18人が参加し、岩登りの仕組み、ロープの強度、確保の意味、登攀用具などの基本について学びました。

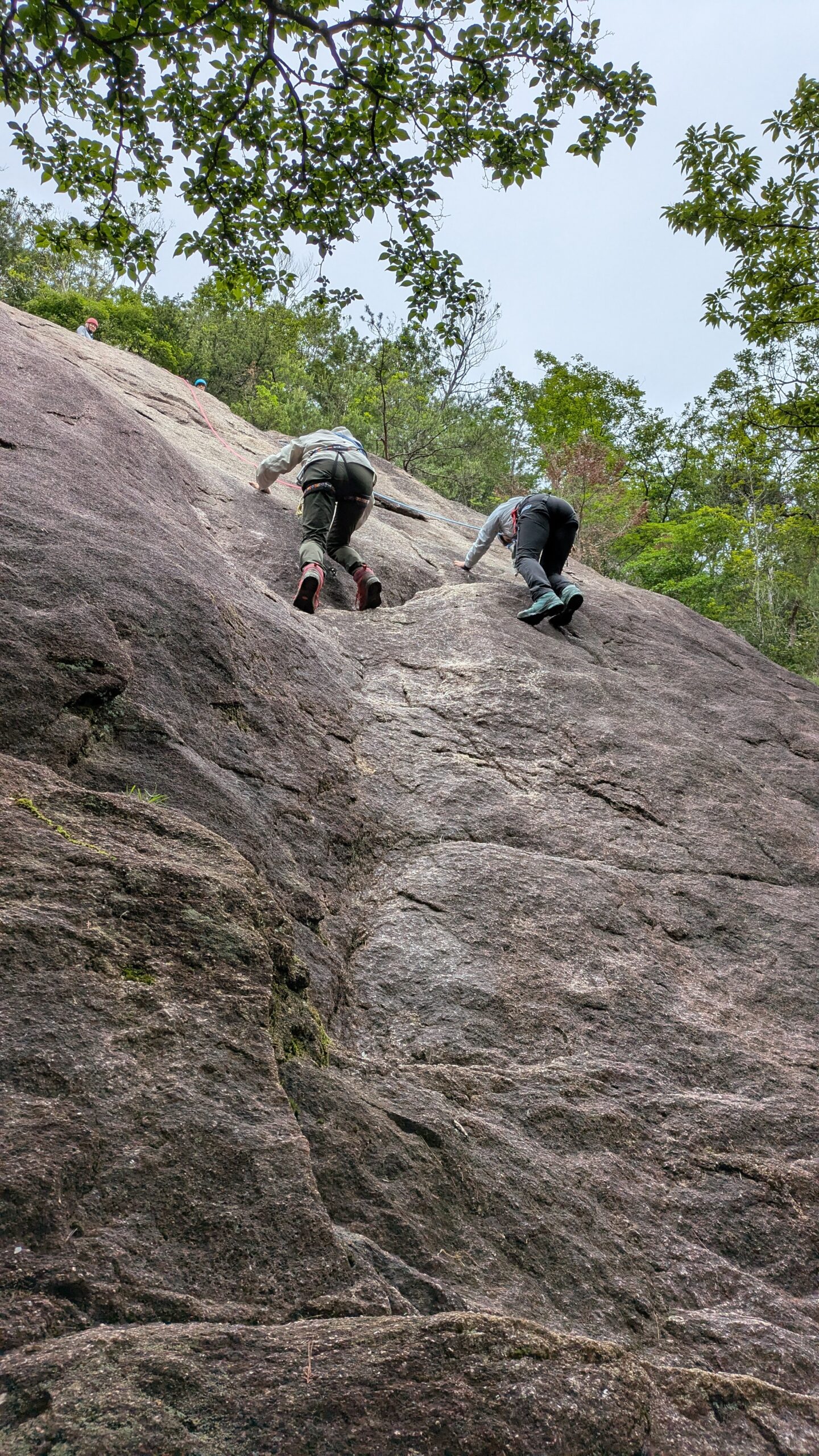

24日には、豊田市の南山の岩場で実技を実施、11名が参加しました。

午前7時半、南山の岩場前の駐車場に到着。先客はなし。当日の天候は曇り。

駐車場のあずまやでハーネスの装着、互いに点検、チェック、駐車場で、ロープの末端をハーネスに結びつけるためのエイト・ノットの説明と結び方の練習、セルフ・ビレイの重要性と、手近な立木などに支点を作るためのガース・ヒッチなどの説明、岩登りの仕組み(トップとセカンドの意味、ランニング・ビレイの意味と役割、防御がすべてだという考え方)について説明をした後、実際に、ハーネスをつけ、ロープの末端をエイト結びで固定する練習をおこないました。 駐車場の反対側にある男岩の傾斜の緩い部分で、セルフビレイのセットの仕方と重要性、岩に正対し、取りつく姿勢とフットホールド、ハンドホールドの置き方、手足の動かし方、登る基本動作、トラバースの反復練習を行なった後、リード・クライミングを想定し、ロープの末端をそれぞれのハーネスにセットし、男岩の最上部(終了点)にも受けた支点で確保してくれている仲間とコールをかけあいながら、実際にルートを登りました。

この実技では、岩登りの基本的な知識、確保の仕組みと重要性、それらを実際に体験することがメインでしたが、クライミングシューズではなく、日常、山歩きに使っているブーツで、ホールドを見て、ひとつひとつを拾いながら登ること、反動で体を持ち上げるのではなく、フットホールドにかかっている足の膝を伸ばして立ち上がること、確保の信頼性などを実感することもまた大きな狙いでした。

事前の天気予報では早くに崩れるということでしたが、早朝からお昼まで、なんとか保った保ったこと、競合するパーティーがなかったことで、じっくりと基礎的な練習と、設定した二本のルートを全員が数ピッチずつ繰返し登ることができた基本講座になりました。

トップとセカンドが結んでいるロープは、途中にかけたれた中間支点で支えられ、トップが終了点に着いたあとは、セカンドにつながれたロープがトップによって引き上げられる、この動作を交互に行ないながら登る、これがリード・クライミングの仕掛けです。いずれも、だれかが引っ張り上げてくれたり、最初から安全に登れるという保証はないので、相互にお互いを確保し合い、命を預け合いながら、自分の力で登ることを前提としています。岩登り(クライミング)の基本は、お互いの命を守る、安全を確保する、ということにつきています。そのために必要な、お互いをロープの末端で結び合うエイト・ノットや、自己確保支点を作るガーズヒッチやマスト・ウルフなどの基本的なロープの結び方をマスターすること、必ず日程まず、自分の命を守るセルフビレイをセットすること、セカンドとトップとのあいだのコールのやりとり、お互いの返事が聞こえて、確実にお互いがどのような動作に入っているかを確認することなしには、登ってはいけない、という取り決めなど、さまざまに細かな制約やテクニックが入ってきますが、まず、最小限の仕組みと技術を確実なものにする必要があるでしょう。その上で一つずつを確実によりスピーディーに行えるように磨いていくことになります。

上で確保してくれる人がいることへの信頼と、一般道でも確保が必要なときにはあわてず対応できる、そういう力を、岩登りをやる人もやらない人も身につけて欲しいと思って実施した基本講座でした。